Blog

Renoviert. Danach gesperrt.

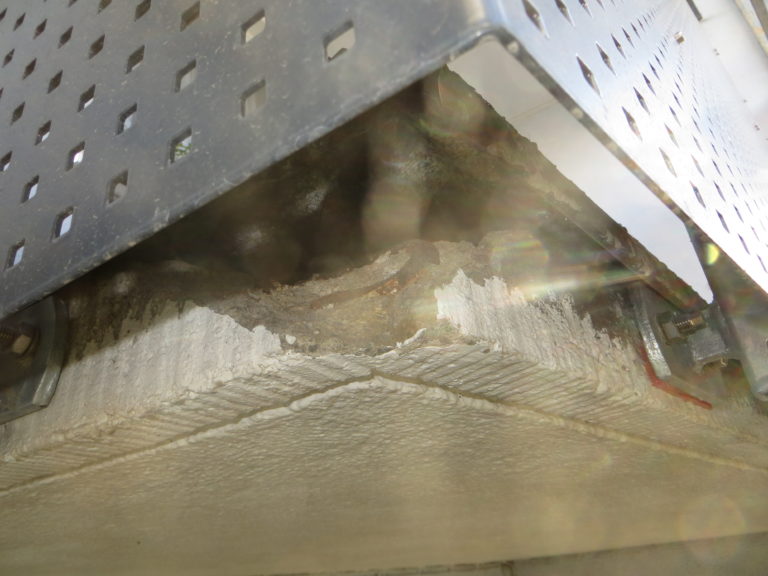

Wenn Bauwerke oder Bauwerksteile einsturzgefährdet sind, ist schnelles und vor allen Dingen richtiges Handeln gefragt. Aus Sicherheitsgründen! Doch unsere Bauherren lassen wir mit einer solchen Hiobsbotschaft nicht im Stich.

Nach einem Renovierungsprojekt an Balkonen wurden wir zur Begutachtung hinzu gezogen. Lesen Sie, wie wir den Bauherrn mit einer soliden und wirtschaftlichen Lösung trotz notwendiger Sperrung unterstützt haben.

- Bevor Sie Geld für eine Sanierung in die Hand nehmen, lassen Sie sich von einem unabhängigen Experten beraten.

- Bei Maßnahmen an Stahlbetonbauwerken sollte der Experte nach geltendem Baurecht ein Sachkundiger Planer für Betonsanierungen sein.

- Von diesem Experten erhalten Sie fundierte Informationen zum Zustand des Bauwerks, abgestimmte Planungen zur Sanierung sowie Bauüberwachungsleistungen, damit Ihr Bauvorhaben von Anfang an in die richtige Richtung läuft. Und mit Erfolg abgeschlossen wird!

Wie laut ist eigentlich eine Betonsanierung?

Wenn Stemmhammer oder Höchstdruckwasserstrahler mit bis zu 2500 bar hohem Wasserdruck im Einsatz sind, fliegen auf der Baustelle wortwörtlich die „Fetzen“. Geschädigter bzw. Chlorid belasteter Beton wird – je nach Belastungsgrad – bis in eine Tiefe von 10 cm abgetragen. „Das wird laut werden“, gab unser Sachkundiger Planer und Teamleiter, Jan Dömges, bei der Präsentation der möglichen Sanierungsverfahren und Vorgehensweisen dem Bauherrn zu verstehen. Wie laut genau, zeigte die veranlasste Schallmessung im Rahmen einer Probesanierung der Tiefgarage eines Kreishauses in Hessen auf. Das Ergebnis untermauert unsere Empfehlung für das Abtragverfahren.

Die Terzschallpegelmesser wurden in Nähe des Arbeitsplatzes ausgerichtet. Foto SiB[/caption]

Die Schallmessung erfolgte durch Sachverständige des TÜV Hessen (Technische Überwachung Hessen GmbH) unter Einsatz von mehreren Terzschallpegelmessern im Innen- bzw. Außenbereich. „Die drei Probeflächen für die Sanierung waren im Vorfeld festgelegt. Vor Ort besprachen wir gemeinsam die Reihenfolge und Dauer der jeweiligen Abtragverfahren“, so Dömges. „Über Mobilfunk-Zuruf verständigten wir uns über die Etagen hinweg, wann die Testphasen von jeweils 1 Minute vorüber bzw. die nächste Probeflächen baustellenmäßig mit entsprechenden Schutzmaßnahmen eingerichtet waren.“ Die Schalldruckpegelmesser des TÜV Hessen wurden in den verschiedenen Büroräumen so aufgestellt, dass sie den Schall, der durch die Bauteile weiter geleitet wurde, in Arbeitsplatznähe messen konnten. Der übertragene Baulärm differierte je nach eingesetztem Abtragverfahren und Entfernung des Büros zur Probe-Baustelle. Am lautesten war das Stemmverfahren mit Werten rund um 70 db direkt an der Messstelle im Stockwerk darüber. Auch im entferntesten Büro liegt der Messwert über dem Maximalwert für konzentriertes Arbeiten von 55 db. Sowohl das Punktstrahl- als auch das Rotationsverfahren verursacht Schallimmissionen, die auf allen Ebenen unterhalb der für diese Baumaßnahme geltenden Maximalwerte liegen. Im Übrigen: Die Lautstärke einer normalen Unterhaltung liegt bei einer Entfernung von 2 m bei 60 db. Eine Erhöhung um 10 db wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.

Das Verfahren der Wahl

[caption id="attachment_908" align="alignleft" width="300"]

Die Terzschallpegelmesser wurden in Nähe des Arbeitsplatzes ausgerichtet. Foto SiB[/caption]

Die Schallmessung erfolgte durch Sachverständige des TÜV Hessen (Technische Überwachung Hessen GmbH) unter Einsatz von mehreren Terzschallpegelmessern im Innen- bzw. Außenbereich. „Die drei Probeflächen für die Sanierung waren im Vorfeld festgelegt. Vor Ort besprachen wir gemeinsam die Reihenfolge und Dauer der jeweiligen Abtragverfahren“, so Dömges. „Über Mobilfunk-Zuruf verständigten wir uns über die Etagen hinweg, wann die Testphasen von jeweils 1 Minute vorüber bzw. die nächste Probeflächen baustellenmäßig mit entsprechenden Schutzmaßnahmen eingerichtet waren.“ Die Schalldruckpegelmesser des TÜV Hessen wurden in den verschiedenen Büroräumen so aufgestellt, dass sie den Schall, der durch die Bauteile weiter geleitet wurde, in Arbeitsplatznähe messen konnten. Der übertragene Baulärm differierte je nach eingesetztem Abtragverfahren und Entfernung des Büros zur Probe-Baustelle. Am lautesten war das Stemmverfahren mit Werten rund um 70 db direkt an der Messstelle im Stockwerk darüber. Auch im entferntesten Büro liegt der Messwert über dem Maximalwert für konzentriertes Arbeiten von 55 db. Sowohl das Punktstrahl- als auch das Rotationsverfahren verursacht Schallimmissionen, die auf allen Ebenen unterhalb der für diese Baumaßnahme geltenden Maximalwerte liegen. Im Übrigen: Die Lautstärke einer normalen Unterhaltung liegt bei einer Entfernung von 2 m bei 60 db. Eine Erhöhung um 10 db wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.

Das Verfahren der Wahl

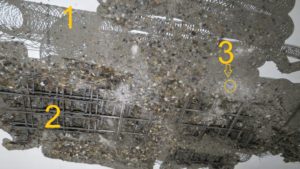

[caption id="attachment_908" align="alignleft" width="300"] 1 (Rotationsdüse), 2 (Punktstrahlverfahren), 3 (Stemmverfahren). Die Dauer für jedes Verfahren betrug 1 Minute. Die unterschiedlichen Abtragergebnisse sind deutlich. Foto SiB[/caption]

Das in der Vorplanung bereits empfohlene Höchstdruckwasserstrahlverfahren erweist sich für diese geplante Sanierung auch nach dieser Messung als das Verfahren der Wahl. „Derzeit bin ich mit dem Bauherrn im Gespräch, um die Bearbeitungszeiten und die Sanierungsabschnitte so festzulegen, dass die Mitarbeiter der Kreisbehörde auch bei möglichst geringen Baugeräuschen weiter arbeiten können“, so Dömges. Schließlich soll im Standesamt des Verwaltungsgebäudes das gemeinsame JA auch ohne Begleitgeräusche von Baumaschinen hörbar sein.

Die Motorengeräusche vom Kompressor, der außerhalb der Tiefgarage aufgestellt sein wird, werden durch entsprechende Schallschutzmaßnahmen minimiert. Auf diese Weise wird auch die Lärmbelastung in der Nachbarschaft deutlich reduziert.

[caption id="attachment_885" align="alignleft" width="300"]

1 (Rotationsdüse), 2 (Punktstrahlverfahren), 3 (Stemmverfahren). Die Dauer für jedes Verfahren betrug 1 Minute. Die unterschiedlichen Abtragergebnisse sind deutlich. Foto SiB[/caption]

Das in der Vorplanung bereits empfohlene Höchstdruckwasserstrahlverfahren erweist sich für diese geplante Sanierung auch nach dieser Messung als das Verfahren der Wahl. „Derzeit bin ich mit dem Bauherrn im Gespräch, um die Bearbeitungszeiten und die Sanierungsabschnitte so festzulegen, dass die Mitarbeiter der Kreisbehörde auch bei möglichst geringen Baugeräuschen weiter arbeiten können“, so Dömges. Schließlich soll im Standesamt des Verwaltungsgebäudes das gemeinsame JA auch ohne Begleitgeräusche von Baumaschinen hörbar sein.

Die Motorengeräusche vom Kompressor, der außerhalb der Tiefgarage aufgestellt sein wird, werden durch entsprechende Schallschutzmaßnahmen minimiert. Auf diese Weise wird auch die Lärmbelastung in der Nachbarschaft deutlich reduziert.

[caption id="attachment_885" align="alignleft" width="300"] Die Schallmessung fand auch im Außenbereich statt. Foto SiB[/caption]

Die Schallmessung fand auch im Außenbereich statt. Foto SiB[/caption]

Sie interessieren weitere Details zur Umsetzung der Schallmessung oder zu den Technischen Regelwerken? Sprechen Sie mich an.

Das Bild über ein Schauspiel der Natur mag heute zur Veranschaulichung eines für unsere Augen unsichtbaren Phänomens in Bauwerken dienen. Bei dem in der Literatur als Huckepack-Transport oder Konvektion (Mittragen, Mitnehmen) beschriebenen chemischen Prozess geht es um Chloride. Salzionen werden vom kapillar eindringenden Wasser mitgenommen und gelangen dadurch deutlich schneller in den Beton.