Blog

Was hat die starken Rissbildungen in der Bodenplatte des noch jungen Bauwerks verursacht? Das Beitragsbild zeigt den Verlauf von Rissen nach der veranlassten Risskartierung und deutet auf ein „spannungsgeladenes“ bauliches Problem hin. Unser Expertenteam aus Sachkundigen Planern und Tragwerksplanern ist gefragt und reagiert mit diesen Maßnahmen.

Übrigens: Frau Panin aus unserem Planerteam hat die Zertifizierung zur Sachkundigen Planerin erfolgreich absolviert.

Übrigens: Frau Panin aus unserem Planerteam hat die Zertifizierung zur Sachkundigen Planerin erfolgreich absolviert.

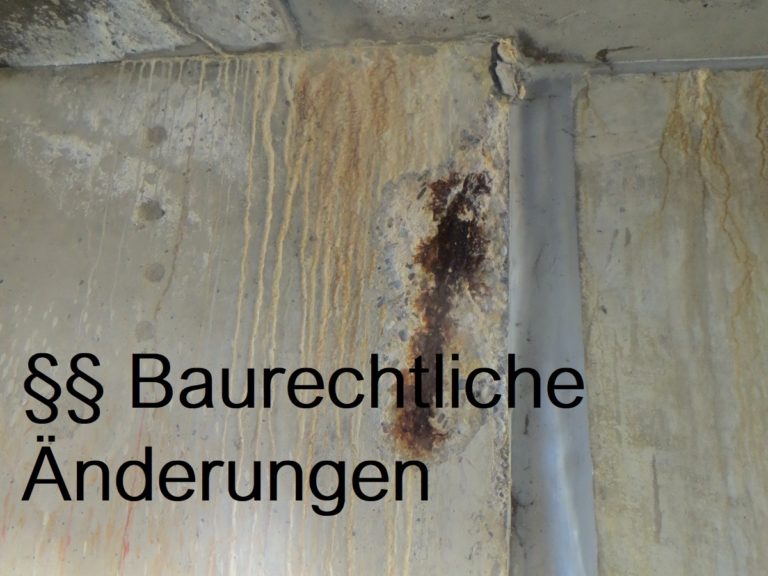

Mehr Vorgaben, mehr geregelte Möglichkeiten, mehr Blick auf die Belastungen und Umgebungsbedingungen des zu sanierenden Bauwerks. Zum Schutz der Bauherreninteressen ist die sogenannte TR Instandhaltung mit der rechtsverbindlichen Einführung nunmehr in Hessen und in fast allen Bundesländern zum Baurecht geworden. Die drei wesentlichen Änderungen haben wir für Sie zusammengefasst.

Großflächige Feuchtigkeitsspuren und -ränder zeichnen die Decken und Unterzüge in der Tiefgarage unterhalb der Wohn- und Geschäftsräume. Selbst die provisorischen Maßnahmen – Dachrinnen unter den Bauteilfugen mit Ablaufrohren entlang von Stützen – konnten den Wassereintritt und die sich ausbreitende Feuchtigkeit nicht verhindern. Schlimmer noch: das in den Wintermonaten mit Tausalzen versetzte und abgeleitete Wasser wirkte am Fuß der Betonstützen wie eine Salzdusche. Mit fatalen Folgen für die Standsicherheit.

Mit Bitumen vergossene Fuge. Der Füllstoff ist rissig und durchlässig. Foto SiB[/caption]

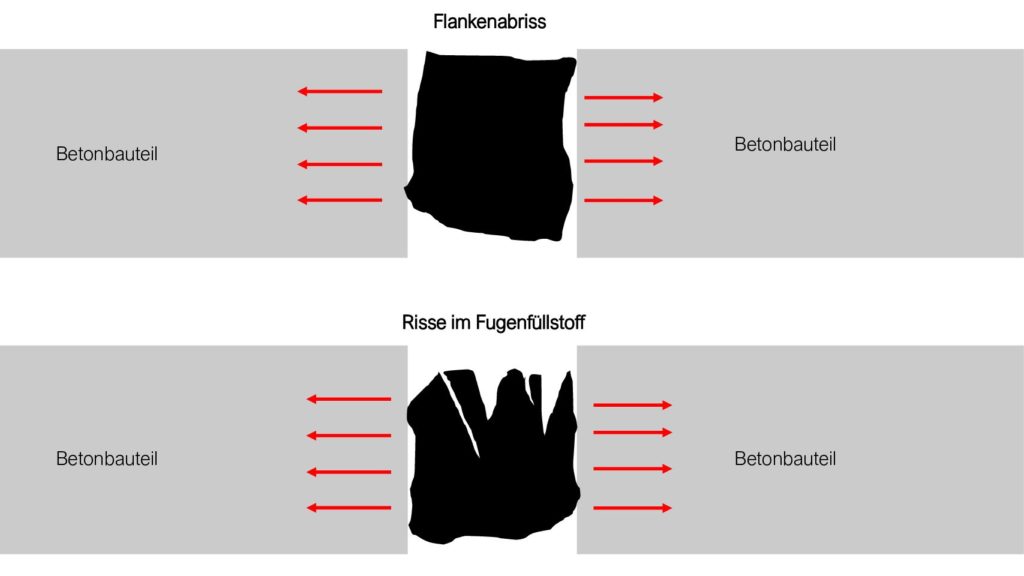

Im Rahmen der Betonschadensdiagnose untersuchten wir in diesem Projekt u.a. den Bodenaufbau der Freiflächen auf dem Hof oberhalb der Tiefgarage. Das Bild zeigt eine Öffnungsstelle an einer Bauteilfuge. Unter der Asphaltschicht ist - ohne Abdichtungslage (!) - sofort der Beton sichtbar. Die Fuge, die in der Funktion als Dehnungsfuge die Betonbauteile vor Spannungen schützen soll, ist seinerzeit beim Bau heiß mit Bitumen vergossen worden.

Die anfangs guten elastischen Eigenschaften von Bitumen gehen - wie bei jedem anderen elastischen Füllstoff im Laufe der Zeit verloren, deswegen löst sich das Material an den Fugenflanken oder es entstehen durch die Spannungen Risse im Fugenfüllstoff. In Verbindung mit der fehlenden Abdichtung des Bauwerks (die fachgerechte Ausführung nach Technischem Regelwerk fordert eine Abdichtung) kann Regenwasser ohne weiteres in das Bauwerk eindringen und sich weiter ausbreiten.

[caption id="" align="alignnone" width="369"]

Mit Bitumen vergossene Fuge. Der Füllstoff ist rissig und durchlässig. Foto SiB[/caption]

Im Rahmen der Betonschadensdiagnose untersuchten wir in diesem Projekt u.a. den Bodenaufbau der Freiflächen auf dem Hof oberhalb der Tiefgarage. Das Bild zeigt eine Öffnungsstelle an einer Bauteilfuge. Unter der Asphaltschicht ist - ohne Abdichtungslage (!) - sofort der Beton sichtbar. Die Fuge, die in der Funktion als Dehnungsfuge die Betonbauteile vor Spannungen schützen soll, ist seinerzeit beim Bau heiß mit Bitumen vergossen worden.

Die anfangs guten elastischen Eigenschaften von Bitumen gehen - wie bei jedem anderen elastischen Füllstoff im Laufe der Zeit verloren, deswegen löst sich das Material an den Fugenflanken oder es entstehen durch die Spannungen Risse im Fugenfüllstoff. In Verbindung mit der fehlenden Abdichtung des Bauwerks (die fachgerechte Ausführung nach Technischem Regelwerk fordert eine Abdichtung) kann Regenwasser ohne weiteres in das Bauwerk eindringen und sich weiter ausbreiten.

[caption id="" align="alignnone" width="369"] Flankenabriss und Risse im Fugenfüllstoff. Grafik SiB[/caption]

[caption id="attachment_1454" align="alignleft" width="300"]

Flankenabriss und Risse im Fugenfüllstoff. Grafik SiB[/caption]

[caption id="attachment_1454" align="alignleft" width="300"] Die provisorischen Ablaufrinnen lösen nicht das eigentliche Problem. Foto SiB[/caption]

Die in den Wintermonaten für die Verkehrssicherheit gestreuten Tausalze führen zu weiteren tiefergehenden Schädigungen, die die Standsicherheit gefährden. Wie auch in diesem Beispiel. Das an den Stützen abgeleitete Wasser führte zu einer sehr hohen Chloridbelastung an den Stützen. Lochfraßkorrosion entsteht.

Unser TIPP:

Vermeiden Sie provisorische Ablaufrinnen als Dauerlösung (lesen Sie auch Provisorische Einbauten bei baulichen Mängel – Kostenrisiko oft nicht bekannt!). Entscheiden Sie sich für regelmäßige Inspektions- und Wartungsuntersuchungen durch einen Sachkundigen Planer für Betoninstandsetzungen. Dieser erkennt rechtzeitig bauliche Schwachstellen (mangelhafte Fugen und andere Baumängel). Fugen bspw. sind Wartungsbauteile. Ihre Lebensdauer beträgt in Abhängigkeit ihrer Funktion und Belastung zumeist nur wenige Jahre. Mit regelmäßigen gezielten Ausbesserungsarbeiten erreichen Sie eine längere Lebensdauer Ihres Bauwerks und verhindern das exponentielle Anwachsen von Sanierungskosten.

Sprechen Sie mich an.

Die provisorischen Ablaufrinnen lösen nicht das eigentliche Problem. Foto SiB[/caption]

Die in den Wintermonaten für die Verkehrssicherheit gestreuten Tausalze führen zu weiteren tiefergehenden Schädigungen, die die Standsicherheit gefährden. Wie auch in diesem Beispiel. Das an den Stützen abgeleitete Wasser führte zu einer sehr hohen Chloridbelastung an den Stützen. Lochfraßkorrosion entsteht.

Unser TIPP:

Vermeiden Sie provisorische Ablaufrinnen als Dauerlösung (lesen Sie auch Provisorische Einbauten bei baulichen Mängel – Kostenrisiko oft nicht bekannt!). Entscheiden Sie sich für regelmäßige Inspektions- und Wartungsuntersuchungen durch einen Sachkundigen Planer für Betoninstandsetzungen. Dieser erkennt rechtzeitig bauliche Schwachstellen (mangelhafte Fugen und andere Baumängel). Fugen bspw. sind Wartungsbauteile. Ihre Lebensdauer beträgt in Abhängigkeit ihrer Funktion und Belastung zumeist nur wenige Jahre. Mit regelmäßigen gezielten Ausbesserungsarbeiten erreichen Sie eine längere Lebensdauer Ihres Bauwerks und verhindern das exponentielle Anwachsen von Sanierungskosten.

Sprechen Sie mich an.

Weil die Anschlussfuge an einer Treppenturmanlage undicht war, wurde vor vielen Jahren eine Auffangwanne mit Entwässerungsleitung unterhalb der Fuge montiert. Seinerzeit erschien dies eine galante Lösung zum Schutz von Fußgängern, die das Treppenbauwerk einige Meter tiefer passierten. Als jedoch die Verblendung im Rahmen unserer Bauwerksdiagnostik vor kurzem entfernt wurde, stockte Vielen der Atem.

"Blätterteigförmige" Korrosionserscheinungen an den statisch relevanten Auflagekonsolen[/caption]

Die untersuchte Treppenanlage ist Teil eines komplexen Stahlbetonbauwerks im verkehrstechnisch pulsierenden Innenstadtbereich einer hessischen Großstadt. Die Treppenturmanlage wird jährlich in den Wintermonaten wegen Vereisungsgefahr mit Tausalzen gestreut. Die Auffangwanne unterhalb der undichten Fuge war wegen der verstopften Entwässerungsrinne zu einem mit Chloridionen angereicherten Bad für die tragende Konstruktion geworden. Ein Desaster, wie auf dem Bild links zu sehen ist. Die „blätterteigförmigen Korrosionserscheinungen“ (sogenannter Blattrost) zeigen den fortgeschrittenen Korrosionszustand der Auflagekonsolen. Ebenso sind die Bewehrungseisen des Stahlbetonträgers von Korrosion stark betroffen, stellenweise sogar mit Lochfraßkorrosion (https://www.sib-ingenieure.eu/huckepack-transport-ins-bauwerk-mitgetragene-chloride/). Die Standsicherheit des (Teil-) Bauwerks ist gefährdet!

Ausgangspunkt vor einigen Jahren war eine undichte Fuge mit überschaubaren Sanierungskosten. Heute stecken viele Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen die Köpfe zusammen, damit diese komplexe Sanierung rund läuft. Als Sachkundige Planer für Betoninstandsetzung kümmern wir uns um jedes Detail zur Planung und Überwachung der Sanierung – für den reibungslosen Ablauf dieser außergewöhnlich gewordenen Sanierung.

Damit die geschädigten Auflagekonsolen gegen neu angefertigte ausgetauscht werden können, muss der untere Teil der Treppe, eine Stahlkonstruktion, aus dem Gesamtbauwerk herausgehoben werden. Hierfür wird ein Schwerlastkran mit einer Traglast von 90 Tonnen benötigt. Die aufwändigen Abstützmaßnahmen, die nicht nur für das eigentliche Baufeld erforderlich sind, erstrecken sich auch auf das Brückenbauwerk, auf dem der Treppenturm steht, um die zusätzlichen Baulasten abzufangen. Außerdem erfolgen bereits jetzt detaillierte Absprachen zu den komplexen Themen Verkehrs- und Ampelführung, Straßensperrung oder Barrierefreiheit.

Summa summarum, das Einbauen von provisorischen Auffangwannen birgt Risiken:

"Blätterteigförmige" Korrosionserscheinungen an den statisch relevanten Auflagekonsolen[/caption]

Die untersuchte Treppenanlage ist Teil eines komplexen Stahlbetonbauwerks im verkehrstechnisch pulsierenden Innenstadtbereich einer hessischen Großstadt. Die Treppenturmanlage wird jährlich in den Wintermonaten wegen Vereisungsgefahr mit Tausalzen gestreut. Die Auffangwanne unterhalb der undichten Fuge war wegen der verstopften Entwässerungsrinne zu einem mit Chloridionen angereicherten Bad für die tragende Konstruktion geworden. Ein Desaster, wie auf dem Bild links zu sehen ist. Die „blätterteigförmigen Korrosionserscheinungen“ (sogenannter Blattrost) zeigen den fortgeschrittenen Korrosionszustand der Auflagekonsolen. Ebenso sind die Bewehrungseisen des Stahlbetonträgers von Korrosion stark betroffen, stellenweise sogar mit Lochfraßkorrosion (https://www.sib-ingenieure.eu/huckepack-transport-ins-bauwerk-mitgetragene-chloride/). Die Standsicherheit des (Teil-) Bauwerks ist gefährdet!

Ausgangspunkt vor einigen Jahren war eine undichte Fuge mit überschaubaren Sanierungskosten. Heute stecken viele Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen die Köpfe zusammen, damit diese komplexe Sanierung rund läuft. Als Sachkundige Planer für Betoninstandsetzung kümmern wir uns um jedes Detail zur Planung und Überwachung der Sanierung – für den reibungslosen Ablauf dieser außergewöhnlich gewordenen Sanierung.

Damit die geschädigten Auflagekonsolen gegen neu angefertigte ausgetauscht werden können, muss der untere Teil der Treppe, eine Stahlkonstruktion, aus dem Gesamtbauwerk herausgehoben werden. Hierfür wird ein Schwerlastkran mit einer Traglast von 90 Tonnen benötigt. Die aufwändigen Abstützmaßnahmen, die nicht nur für das eigentliche Baufeld erforderlich sind, erstrecken sich auch auf das Brückenbauwerk, auf dem der Treppenturm steht, um die zusätzlichen Baulasten abzufangen. Außerdem erfolgen bereits jetzt detaillierte Absprachen zu den komplexen Themen Verkehrs- und Ampelführung, Straßensperrung oder Barrierefreiheit.

Summa summarum, das Einbauen von provisorischen Auffangwannen birgt Risiken:

- Der eigentliche Mangel wird nicht behoben.

- Die Schadstelle ist teilweise nicht mehr einsehbar.

- Daraus kann sich mit der Zeit ein umfangreicher Schaden entwickeln. In diesem Beispiel ist die Sanierung heute um ein Vielfaches teurer!

Die versenkbaren Plattformen der Doppelstock-Parkplätze ermöglichen in Parkgebäuden deutlich mehr Parkplätze. Doch gleichzeitig erschwert das ausgeklügelte technische Stapel-System die Inspektion oder Prüfung der tieferliegenden Bauteile. In den Gruben der versenkbaren Plattformen verblieb im aktuell geprüften Bauwerk eine maximale Arbeitshöhe von 1 Meter. Um Aufschluss über den Korrosionszustand der Stahlbewehrung im Beton zu erhalten, führte unser Bauingenieur die sogenannte Potentialfeldmessung durch: aufgrund der baulichen Gegebenheiten „auf Knien“.

Bei einer Korrosion infolge Chlorideinwirkung findet eine Auflösung des Bewehrungseisens statt. Die Bewehrung wird in ihrem Querschnitt aufgelöst und buchstäblich durchtrennt (Lochfraßkorrosion). Auf dem Foto ist erst nach Freilegen der Bewehrung der „angefressene“, deutlich im Querschnitt reduzierte Stahl sichtbar. Foto: SiB[/caption]

[caption id="attachment_1313" align="alignleft" width="300"]

Bei einer Korrosion infolge Chlorideinwirkung findet eine Auflösung des Bewehrungseisens statt. Die Bewehrung wird in ihrem Querschnitt aufgelöst und buchstäblich durchtrennt (Lochfraßkorrosion). Auf dem Foto ist erst nach Freilegen der Bewehrung der „angefressene“, deutlich im Querschnitt reduzierte Stahl sichtbar. Foto: SiB[/caption]

[caption id="attachment_1313" align="alignleft" width="300"] Bei der Korrosion infolge Karbonatisierung sind die Schadstellen erkennbar, wie hier an einer Stützwand. Die Betonabplatzungen werden durch die Volumenvergrößerung des Bewehrungsstahls ausgelöst. Foto: SiB[/caption]

Gezielte Diagnose wichtig

In Parkbauten mit oft bis zu mehreren tausend Quadratmeter Bauwerksfläche ist eine möglichst gezielte Identifikation der Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion ein zeit- und kostensparender Faktor. Deswegen setzen wir im Rahmen der sachkundigen Ist-Zustandsfestellung unser Potentialfeldmessgerät als zerstörungsfreies Instrument ein. Das Messprinzip basiert auf der Erfassung von Spannungen (elektrischen Potentialen), die bei ablaufender Bewehrungskorrosion durch sogenannte anodische und kathodische Felder ausgelöst werden.

Sowohl Messung als auch Auswertung der Ergebnisse ist eine sehr komplexe Aufgabe, die tiefergehende Kenntnisse in der Betontechnologie und im konstruktiven Ingenieurbau fordert. Das ist bei uns Aufgabe unserer Sachkundigen Planer für Betoninstandsetzungen.

[caption id="attachment_1344" align="alignleft" width="300"]

Bei der Korrosion infolge Karbonatisierung sind die Schadstellen erkennbar, wie hier an einer Stützwand. Die Betonabplatzungen werden durch die Volumenvergrößerung des Bewehrungsstahls ausgelöst. Foto: SiB[/caption]

Gezielte Diagnose wichtig

In Parkbauten mit oft bis zu mehreren tausend Quadratmeter Bauwerksfläche ist eine möglichst gezielte Identifikation der Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion ein zeit- und kostensparender Faktor. Deswegen setzen wir im Rahmen der sachkundigen Ist-Zustandsfestellung unser Potentialfeldmessgerät als zerstörungsfreies Instrument ein. Das Messprinzip basiert auf der Erfassung von Spannungen (elektrischen Potentialen), die bei ablaufender Bewehrungskorrosion durch sogenannte anodische und kathodische Felder ausgelöst werden.

Sowohl Messung als auch Auswertung der Ergebnisse ist eine sehr komplexe Aufgabe, die tiefergehende Kenntnisse in der Betontechnologie und im konstruktiven Ingenieurbau fordert. Das ist bei uns Aufgabe unserer Sachkundigen Planer für Betoninstandsetzungen.

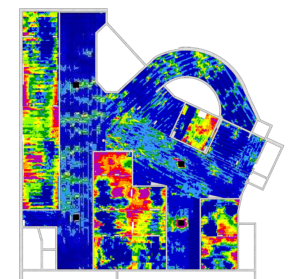

[caption id="attachment_1344" align="alignleft" width="300"] Grafik zur Potentialfeldmessung zu einem Teilbereich der Tiefgarage. Foto: SiB[/caption]

Die Potential- oder Spannungsfelder werden auf Basis der gesammelten Messdaten grafisch dargestellt. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit belasteten Zonen sind rot und lila ausgewiesen (siehe Beispiel Grafik links). Um dieses Messergebnis abzusichern, führt unser Sachkundiger Planer gezielt für diese Bereiche zusätzliche betontechnologische Untersuchungen durch, wie bspw. die Messung vom Chloridgehalt, die Betonüberdeckung, die Karbonatisierungstiefe oder das gezielte Anlegen von Öffnungsstellen in Verdachtsbereichen (siehe Bild oben zum Thema Lochfraßkorrosion). Im Falle der Doppel-Parkplätze mit nur einem Meter Arbeitshöhe hat sich das Eingrenzen der potentiell gefährdeten Bereiche wegen des eingesparten Zeitaufwands des Fachpersonals doppelt bewährt.

Welche Vorteile bringt die Potentialfeldmessung für den Bauherrn?

Wie schon erwähnt, können Flächenbereiche mit wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion schneller diagnostiziert werden. Das spart bereits in der Phase der Bauwerksdiagnostik viel Zeit und damit Geld. Außerdem kann der Instandsetzungsbedarf und -umfang durch den Sachkundigen Planer detaillierter ermittelt werden, weil bspw. Abtragtiefen und Materialbedarf exakter planbar sind. Damit erhält der Bauherr wichtige Informationen für das Sanierungsbudget. Zudem wägen wir wirtschaftlich interessante Sanierungswege schon gleich zu Beginn ab. Neben der klassischen Betoninstandsetzung ist bspw. die KKS-Sanierung (KKS= Kathodischer Korrosionsschutz) ein optionaler und für den Bauherrn wirtschaftlich gesehen interessanter Weg. Welche Voraussetzungen hierfür gegeben sein sollten, erläutern wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

Rufen Sie mich an.

Grafik zur Potentialfeldmessung zu einem Teilbereich der Tiefgarage. Foto: SiB[/caption]

Die Potential- oder Spannungsfelder werden auf Basis der gesammelten Messdaten grafisch dargestellt. Die mit hoher Wahrscheinlichkeit belasteten Zonen sind rot und lila ausgewiesen (siehe Beispiel Grafik links). Um dieses Messergebnis abzusichern, führt unser Sachkundiger Planer gezielt für diese Bereiche zusätzliche betontechnologische Untersuchungen durch, wie bspw. die Messung vom Chloridgehalt, die Betonüberdeckung, die Karbonatisierungstiefe oder das gezielte Anlegen von Öffnungsstellen in Verdachtsbereichen (siehe Bild oben zum Thema Lochfraßkorrosion). Im Falle der Doppel-Parkplätze mit nur einem Meter Arbeitshöhe hat sich das Eingrenzen der potentiell gefährdeten Bereiche wegen des eingesparten Zeitaufwands des Fachpersonals doppelt bewährt.

Welche Vorteile bringt die Potentialfeldmessung für den Bauherrn?

Wie schon erwähnt, können Flächenbereiche mit wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion schneller diagnostiziert werden. Das spart bereits in der Phase der Bauwerksdiagnostik viel Zeit und damit Geld. Außerdem kann der Instandsetzungsbedarf und -umfang durch den Sachkundigen Planer detaillierter ermittelt werden, weil bspw. Abtragtiefen und Materialbedarf exakter planbar sind. Damit erhält der Bauherr wichtige Informationen für das Sanierungsbudget. Zudem wägen wir wirtschaftlich interessante Sanierungswege schon gleich zu Beginn ab. Neben der klassischen Betoninstandsetzung ist bspw. die KKS-Sanierung (KKS= Kathodischer Korrosionsschutz) ein optionaler und für den Bauherrn wirtschaftlich gesehen interessanter Weg. Welche Voraussetzungen hierfür gegeben sein sollten, erläutern wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

Rufen Sie mich an. Das Schadensbild ist deutlich verschlechtert. Dabei liegen nur 18 Monate zwischen den durchgeführten Inspektionen. Was bedeutet das für das Sanierungsbudget? Ist der Bauherr gut beraten, wenn die Sanierung „auf die lange Bank geschoben“ wird?

Nach nur 18 Monaten sind am Unterzug umfangreichere Schäden sichtbar. Foto SiB[/caption]

Mit den regelmäßigen Inspektionen im Parkhaus hatten wir die Veränderungen der Schadensbilder für den Bauherrn bildlich festgehalten. Nach nur 18 Monaten bereits deutlich zu sehen: die Betonabplatzungen waren sowohl großflächiger als auch tiefergehender und die Korrosion des Bewehrungsstahls war weiter fortgeschritten. Aus statischen Gründen empfahlen wir die Notunterstützung des tragenden Bauteils (Unterzug).

Schadstellen um 40 % gestiegen

Die zunehmende Schädigung der Betonstruktur erleichterte auch an den Fassaden eines produzierenden Unternehmens über Risse und Schadstellen das Eindringen von Wasser in den Beton. Durch Temperaturwechsel und Frostbeanspruchung beschleunigte sich die Schädigung der Gefügestruktur des Betons deutlich. Unsere Bauingenieure erfassten an diesem Produktionsbetrieb nach der erneuten Fassadenbefahrung 40 % mehr Schadstellen als nur ein Jahr zuvor!

Entscheidende Frage: Haftet das neue Material?

Für die Instandsetzung von Betonbauteilen müssen je nach Instandsetzungsprinzip verschiedene Materialien auf das Bauteil aufgebracht werden. Entscheidend ist, dass der Untergrund und die neuen Materialien einen Verbund bilden! Deswegen prüfen wir IMMER die differenzierten Anforderungen an die Beschaffenheit der instand zusetzenden Oberfläche. Der Messwert, der Auskunft darüber gibt, ob das neu aufzutragende Material am Untergrund haften bleibt, ist die sogenannte Oberflächenhaftzugfestigkeit.

Diesen Messwert analysierten wir neben anderen wichtigen Parametern ebenfalls an der Betonkonstruktion des oben benannten Unternehmens. 5 Jahre später – im Rahmen einer erneuten Bauwerksdiagnostik - war eine deutliche Reduzierung der Oberflächenhaftzugfestigkeit nachzuweisen. Die Auswahl von geeigneten Sanierungsmaterialien ist in einem solchen Fall eingeschränkt.

Zusammengefasst: Das „Schieben auf der langen Bank“ führt dazu, dass zu bearbeitende Flächen großflächiger werden. Auch die Bearbeitungstiefe wird umfangreicher. Denn über Monate oder Jahre kann Feuchtigkeit oder sogar Tausalzwasser in die Betonkonstruktion eindringen und den Schädigungsprozess schnell vorantreiben (lesen Sie auch https://www.sib-ingenieure.eu/huckepack-transport-ins-bauwerk-mitgetragene-chloride/ oder https://www.sib-ingenieure.eu/auf-fundierter-faktenbasis-entscheiden/ .

Das kostet!

Der Mehraufwand entsteht durch einen höheren Arbeitsaufwand von Fachkräften, die den geschädigten Altbeton durch HDW- oder Stemmverfahren beseitigen. Je mehr Altbeton entfernt werden muss, desto höher steigt der Materialbedarf für die neue Betonage. Unter Umständen muss auf teurere Sanierungsmaterialien zurückgegriffen werden, um den Materialverbund sicherzustellen. Weitere Maßnahmen, wie das Aufstellen von temporären Notunterstützungen belasten das Sanierungsbudget zusätzlich.

Als Sachkundige Planer geben wir mit unserem Bericht zur Ist-Zustandsfeststellung und Bauwerksdiagnostik die Einstufung der Dringlichkeit einer Sanierung sowie eine grobe Kostenschätzung mit an die Hand. Die Planung von aufeinander abgestimmten Bauabschnitten kann im nächsten Schritt eine gut realisierbare Lösung für die Umsetzung von umfangreicheren Sanierungen sein. Sprechen Sie mich an - ich berate Sie gerne!

Nach nur 18 Monaten sind am Unterzug umfangreichere Schäden sichtbar. Foto SiB[/caption]

Mit den regelmäßigen Inspektionen im Parkhaus hatten wir die Veränderungen der Schadensbilder für den Bauherrn bildlich festgehalten. Nach nur 18 Monaten bereits deutlich zu sehen: die Betonabplatzungen waren sowohl großflächiger als auch tiefergehender und die Korrosion des Bewehrungsstahls war weiter fortgeschritten. Aus statischen Gründen empfahlen wir die Notunterstützung des tragenden Bauteils (Unterzug).

Schadstellen um 40 % gestiegen

Die zunehmende Schädigung der Betonstruktur erleichterte auch an den Fassaden eines produzierenden Unternehmens über Risse und Schadstellen das Eindringen von Wasser in den Beton. Durch Temperaturwechsel und Frostbeanspruchung beschleunigte sich die Schädigung der Gefügestruktur des Betons deutlich. Unsere Bauingenieure erfassten an diesem Produktionsbetrieb nach der erneuten Fassadenbefahrung 40 % mehr Schadstellen als nur ein Jahr zuvor!

Entscheidende Frage: Haftet das neue Material?

Für die Instandsetzung von Betonbauteilen müssen je nach Instandsetzungsprinzip verschiedene Materialien auf das Bauteil aufgebracht werden. Entscheidend ist, dass der Untergrund und die neuen Materialien einen Verbund bilden! Deswegen prüfen wir IMMER die differenzierten Anforderungen an die Beschaffenheit der instand zusetzenden Oberfläche. Der Messwert, der Auskunft darüber gibt, ob das neu aufzutragende Material am Untergrund haften bleibt, ist die sogenannte Oberflächenhaftzugfestigkeit.

Diesen Messwert analysierten wir neben anderen wichtigen Parametern ebenfalls an der Betonkonstruktion des oben benannten Unternehmens. 5 Jahre später – im Rahmen einer erneuten Bauwerksdiagnostik - war eine deutliche Reduzierung der Oberflächenhaftzugfestigkeit nachzuweisen. Die Auswahl von geeigneten Sanierungsmaterialien ist in einem solchen Fall eingeschränkt.

Zusammengefasst: Das „Schieben auf der langen Bank“ führt dazu, dass zu bearbeitende Flächen großflächiger werden. Auch die Bearbeitungstiefe wird umfangreicher. Denn über Monate oder Jahre kann Feuchtigkeit oder sogar Tausalzwasser in die Betonkonstruktion eindringen und den Schädigungsprozess schnell vorantreiben (lesen Sie auch https://www.sib-ingenieure.eu/huckepack-transport-ins-bauwerk-mitgetragene-chloride/ oder https://www.sib-ingenieure.eu/auf-fundierter-faktenbasis-entscheiden/ .

Das kostet!

Der Mehraufwand entsteht durch einen höheren Arbeitsaufwand von Fachkräften, die den geschädigten Altbeton durch HDW- oder Stemmverfahren beseitigen. Je mehr Altbeton entfernt werden muss, desto höher steigt der Materialbedarf für die neue Betonage. Unter Umständen muss auf teurere Sanierungsmaterialien zurückgegriffen werden, um den Materialverbund sicherzustellen. Weitere Maßnahmen, wie das Aufstellen von temporären Notunterstützungen belasten das Sanierungsbudget zusätzlich.

Als Sachkundige Planer geben wir mit unserem Bericht zur Ist-Zustandsfeststellung und Bauwerksdiagnostik die Einstufung der Dringlichkeit einer Sanierung sowie eine grobe Kostenschätzung mit an die Hand. Die Planung von aufeinander abgestimmten Bauabschnitten kann im nächsten Schritt eine gut realisierbare Lösung für die Umsetzung von umfangreicheren Sanierungen sein. Sprechen Sie mich an - ich berate Sie gerne!

Maroder Zustand unter der Erde: ein Teil der nachfolgend beschriebenen Tiefgarage liegt unter einer viel befahrenen Straße. Oberhalb des zweiten baulich getrennten Abschnitts liegen Geschäftsräumlichkeiten. Notunterstützungen sichern bereits die tragende Konstruktion des unterirdischen Bauwerks. Als Experte für schwierige Ausgangssituationen wurden wir hinzugezogen. Dem Auftraggeber liegt jetzt die fundierte Lösung zur Beseitigung der statisch relevanten Schäden vor.

Stütze: zu geringe Betondeckung, korrodierte Bewehrung, Karbona-tisierungsfront liegt hinter der Bewehrung, Chlorideintrag.[/caption]

In der Bauwerksdiagnostik setzen wir eine Kombination von elektromagnetischen, elektrochemischen, mechanischen oder chemischen Prüfverfahren ein. Viele dieser Untersuchungen erfolgen völlig zerstörungsfrei wie beispielsweise die Messung der Betondeckung oder die Potentialfeldmessung. Für tiefergehende Analysen werden Bohrkerne entnommen und im Labor untersucht oder Öffnungsstellen begutachtet. Den Umfang der Prüfverfahren legen wir als Sachkundige Planer fest, ebenso die Beprobungsstellen vor Ort. Die richtige Kombination und die anschließende Auswertung erfolgen im Einklang mit den aktuell baurechtlich eingeführten Regelwerken.

Im Fall der beschriebenen 60 Jahre alten Tiefgarage kamen weitere Schwachstellen zu Tage: der Beton, der die tragende Stahlkonstruktion vor Korrosion schützt, ist von schlechter Qualität. Das bedeutet, dass er herstellungsbedingt nicht dicht und fest genug ist (Fehlende Betondruckfestigkeit). Den Beton schädigende Stoffe wie bspw. Kohlendioxid (CO2) können leicht eindringen. Die korrosionsschützenden Eigenschaften des Betons gehen verloren (Karbonatisierung wegen Verlust der passivierenden Alkalität) und der innen liegende Stahl fängt an zu rosten (Korrosion). Es folgen Absprengungen der Betonüberdeckung, weil sich das Volumen des Stahls vergrößert. Zudem ist an manchen Bauteilen der „Schutzmantel“ Beton so dünn, dass der korrodierte Stahl bereits an vielen tragenden Bauteilen mit bloßem Auge sichtbar ist (Beispiel: Geforderte Betondeckung an Decke 40 mm, tatsächliche Betondeckung < 10 mm).

[caption id="attachment_646" align="alignleft" width="225"]

Stütze: zu geringe Betondeckung, korrodierte Bewehrung, Karbona-tisierungsfront liegt hinter der Bewehrung, Chlorideintrag.[/caption]

In der Bauwerksdiagnostik setzen wir eine Kombination von elektromagnetischen, elektrochemischen, mechanischen oder chemischen Prüfverfahren ein. Viele dieser Untersuchungen erfolgen völlig zerstörungsfrei wie beispielsweise die Messung der Betondeckung oder die Potentialfeldmessung. Für tiefergehende Analysen werden Bohrkerne entnommen und im Labor untersucht oder Öffnungsstellen begutachtet. Den Umfang der Prüfverfahren legen wir als Sachkundige Planer fest, ebenso die Beprobungsstellen vor Ort. Die richtige Kombination und die anschließende Auswertung erfolgen im Einklang mit den aktuell baurechtlich eingeführten Regelwerken.

Im Fall der beschriebenen 60 Jahre alten Tiefgarage kamen weitere Schwachstellen zu Tage: der Beton, der die tragende Stahlkonstruktion vor Korrosion schützt, ist von schlechter Qualität. Das bedeutet, dass er herstellungsbedingt nicht dicht und fest genug ist (Fehlende Betondruckfestigkeit). Den Beton schädigende Stoffe wie bspw. Kohlendioxid (CO2) können leicht eindringen. Die korrosionsschützenden Eigenschaften des Betons gehen verloren (Karbonatisierung wegen Verlust der passivierenden Alkalität) und der innen liegende Stahl fängt an zu rosten (Korrosion). Es folgen Absprengungen der Betonüberdeckung, weil sich das Volumen des Stahls vergrößert. Zudem ist an manchen Bauteilen der „Schutzmantel“ Beton so dünn, dass der korrodierte Stahl bereits an vielen tragenden Bauteilen mit bloßem Auge sichtbar ist (Beispiel: Geforderte Betondeckung an Decke 40 mm, tatsächliche Betondeckung < 10 mm).

[caption id="attachment_646" align="alignleft" width="225"] Die Potentialfeldmessung zeigt Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion an. Hier: Parkdeck eines Unternehmens[/caption]

Die Interpretation der durchgeführten Potentialfeldmessung (siehe Beispielfoto links), die die Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion aufzeigt, erfolgt unter Abgleich der oben beschriebenen Analyseverfahren.

Die Ursachen zu den unterschiedlichen Baumängeln sind inkl. Fotodokumentation und Laborergebnissen in dem insgesamt 100-seitigen Technischen Bericht aufgezeigt. Somit hat der Bauherr fundiert ermittelte Informationen zum tatsächlichen Ist-Zustand seines Bauwerks.

Zusätzlich erhält der Bauherr eine grobe Kostenschätzung für die fachgerechte Sanierung. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen nach aktuellem Regelwerk erforderlich sind, um das Bauwerk wieder nutzbar und dauerhaft fit für die nächsten Jahre zu machen.

Unser TIPP: Nehmen Sie den Sachkundigen Planer für Betonsanierungen von Anfang an mit ins Boot. Aufgrund seiner Erfahrung und zertifizierten Expertise lenkt er die Instandsetzung von Anfang in die für den Bauherrn wirtschaftlich gesehen richtige Richtung.

Die Potentialfeldmessung zeigt Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion an. Hier: Parkdeck eines Unternehmens[/caption]

Die Interpretation der durchgeführten Potentialfeldmessung (siehe Beispielfoto links), die die Flächenbereiche wahrscheinlicher Bewehrungskorrosion aufzeigt, erfolgt unter Abgleich der oben beschriebenen Analyseverfahren.

Die Ursachen zu den unterschiedlichen Baumängeln sind inkl. Fotodokumentation und Laborergebnissen in dem insgesamt 100-seitigen Technischen Bericht aufgezeigt. Somit hat der Bauherr fundiert ermittelte Informationen zum tatsächlichen Ist-Zustand seines Bauwerks.

Zusätzlich erhält der Bauherr eine grobe Kostenschätzung für die fachgerechte Sanierung. Sie zeigt auf, welche Maßnahmen nach aktuellem Regelwerk erforderlich sind, um das Bauwerk wieder nutzbar und dauerhaft fit für die nächsten Jahre zu machen.

Unser TIPP: Nehmen Sie den Sachkundigen Planer für Betonsanierungen von Anfang an mit ins Boot. Aufgrund seiner Erfahrung und zertifizierten Expertise lenkt er die Instandsetzung von Anfang in die für den Bauherrn wirtschaftlich gesehen richtige Richtung. Abschied vom Seniorchef!

Unser Unternehmensgründer, Herr Manfred Krieger, verabschiedet sich von uns zum Jahreswechsel. Er will ab 2021 seinen Ruhestand genießen. Nach 30 Jahren Pionier- und Aufbauarbeit als Spezialist in der Fachplanung von Betoninstandsetzungen wollen wir Mitarbeiter einige seiner Meilensteine würdigen:

Dipl.-Ing. Carsten Reichmann Gesellschafter I Geschäftsführer[/caption]

Die nächste SiB-Ära

Ab 2021 ziehen wir unter der Leitung von Herrn Carsten Reichmann an einem Strang. Durch seinen Eintritt gewinnen wir mit Reichmann + Partner eine Schwestergesellschaft hinzu, deren Kernkompetenzen das Leistungsspektrum der SiB ideal ergänzen. Oftmals sind im Rahmen von Betoninstandsetzungen umfangreiche Leistungen der Tragwerksplanung, des Brandschutzes oder der Bauphysik gefragt. Diese Leistungen können wir Ihnen ab 2021 in Kooperation und mit einer Manpower von über 60 Experten anbieten. So ergeben sich Synergien, die Ihrem Bau- oder Sanierungsvorhaben zugutekommen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und den Kollegen von Reichmann + Partner.

Wichtiger Hinweis:

Mit Wirkung vom 01.01.2021 zieht unsere Website um. Die neue Domain lautet www.sib-ingenieure.eu. Bitte lesen Sie hierzu unsere Datenschutzhinweise.

Übergang der SiB Ingenieurgesellschaft mbH auf SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Wir informieren Sie darüber, dass mit Wirkung vom 01.01.2021 das operative Geschäft der SiB Ingenieurgesellschaft mbH (Amtsgericht Friedberg, HRB 2016) von der SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG (Amtsgericht Friedberg, HRA 4896) übernommen wird.

Lückenlose Fortsetzung unserer Geschäftsvereinbarung

Bestehende Verträge sowie vorliegende Angebote werden ab diesem Datum durch die SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG übernommen. Damit ist sichergestellt, dass Ihre Baumaßnahme bzw. Geschäftsvereinbarung ohne Unterbrechung und mit den Ihnen bekannten Ansprechpartnern bei der SiB fortgesetzt wird.

Datenschutz

Damit wir Sie weiter kontaktieren können und die weitere Bearbeitung Ihrer Anliegen reibungslos möglich bleibt, gehen alle gespeicherten personenbezogenen Daten auf die SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG über.

Dabei handelt es sich um folgende Kategorien personenbezogener Daten:

Dipl.-Ing. Carsten Reichmann Gesellschafter I Geschäftsführer[/caption]

Die nächste SiB-Ära

Ab 2021 ziehen wir unter der Leitung von Herrn Carsten Reichmann an einem Strang. Durch seinen Eintritt gewinnen wir mit Reichmann + Partner eine Schwestergesellschaft hinzu, deren Kernkompetenzen das Leistungsspektrum der SiB ideal ergänzen. Oftmals sind im Rahmen von Betoninstandsetzungen umfangreiche Leistungen der Tragwerksplanung, des Brandschutzes oder der Bauphysik gefragt. Diese Leistungen können wir Ihnen ab 2021 in Kooperation und mit einer Manpower von über 60 Experten anbieten. So ergeben sich Synergien, die Ihrem Bau- oder Sanierungsvorhaben zugutekommen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und den Kollegen von Reichmann + Partner.

Wichtiger Hinweis:

Mit Wirkung vom 01.01.2021 zieht unsere Website um. Die neue Domain lautet www.sib-ingenieure.eu. Bitte lesen Sie hierzu unsere Datenschutzhinweise.

Übergang der SiB Ingenieurgesellschaft mbH auf SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Wir informieren Sie darüber, dass mit Wirkung vom 01.01.2021 das operative Geschäft der SiB Ingenieurgesellschaft mbH (Amtsgericht Friedberg, HRB 2016) von der SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG (Amtsgericht Friedberg, HRA 4896) übernommen wird.

Lückenlose Fortsetzung unserer Geschäftsvereinbarung

Bestehende Verträge sowie vorliegende Angebote werden ab diesem Datum durch die SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG übernommen. Damit ist sichergestellt, dass Ihre Baumaßnahme bzw. Geschäftsvereinbarung ohne Unterbrechung und mit den Ihnen bekannten Ansprechpartnern bei der SiB fortgesetzt wird.

Datenschutz

Damit wir Sie weiter kontaktieren können und die weitere Bearbeitung Ihrer Anliegen reibungslos möglich bleibt, gehen alle gespeicherten personenbezogenen Daten auf die SiB Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG über.

Dabei handelt es sich um folgende Kategorien personenbezogener Daten:

- Stammdaten (z.B. Name bzw. Firma, Anschrift, Kontaktdaten und -präferenzen wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Ansprechpartners)

- Auftrags- und Projekthistorie

- geschäftliche Korrespondenz

- Post: SiB Ingenieurgesellschaft mbH, Dieselstraße 30 a, 61239 Ober-Mörlen

- E-Mail: zentrale@sib-gmbh.de.

„Schönheitsfehler“ sagen 85 % der Nicht-Fachleute zu Bauschäden wie Risse. „Vernachlässigbar“, entscheiden sie. Laut einer interdisziplinären Studie zur Wahrnehmung von Bauschäden unterschätzen Laien meistens die Tragweite von Schäden der mittleren Kategorie. Das trifft auch auf das Thema Risse im Bauwerk zu.

Wie Sie als Bauherr unliebsame Überraschungen u.a. mit Blick auf das Sanierungsbudget und die Lebensdauer Ihres Bauwerks vermeiden können, beschreiben wir im folgenden Fachbeitrag.

Riss führt an Bewehrungsstäben entlang. Foto: SiB[/caption]

In feinen Rissen setzt sich sehr gerne Feuchtigkeit ab. Dabei ist nicht entscheidend, ob sich der Riss durch das ganze Bauteil zieht. Wenn der Riss bis zur Bewehrung reicht, sucht sich das Wasser seinen Weg entlang der Bewehrungsstäbe. Neben einer deutlichen Erhöhung der Korrosionsgefahr der Bewehrungsstäbe sorgt ein eventuelles Miteintreten von stahlaggressiven Stoffen wie Tausalze für eine weitere Folgeschädigung: die Lochfraßkorrosion. Die Stahleinlagen werden regelrecht „angefressen“ (s.a. „Huckepack-Transport – ins Bauwerk mitgetragene Chloride“ oder „Lackschäden am Fuhrpark in Tiefgarage — Rostwasser sorgt für Ärger“). Das sind Ausgangslagen, die die Standsicherheit des Bauwerks beeinträchtigen. Deswegen beraten und informieren wir als Bauingenieure unseren Bauherrn bereits im Vorfeld ausführlich.

Versteckte Kosten hinter einem Haarriss

An mit Farbe angelegten Betonwänden sind Risse oft gar nicht oder nur minimal sichtbar. Das ist bspw. häufig in Parkhäusern oder Tiefgaragen der Fall. Erst wenn im Rahmen einer Betonsanierung die Oberfläche des Bauteils mit Höchstdruckwasser- oder Sandstrahlen entfernt wird, zeigt sich das Ausmaß der Schädigung. Das Beitragsbild zeigt den Unterschied zwischen sichtbarem Oberflächenriss und die sich ins Bauteilinnere ausweitende Trennung im Betongefüge. Dass eine solche Risstiefe viel Material und Arbeitszeit von Fachkräften „schluckt“, ist nachvollziehbar. Mit der häufig vertretenen Empfehlung, ein Farbanstrich würde doch bei solch feinen Oberflächenrissen reichen, ist der Bauherr schlecht beraten, bedenkt man der oben beschriebenen, sich ausweitenden Folgeschäden. Sie sind bei der Budgetplanung auf der sicheren Seite, wenn Sie um solche „unsichtbaren“ Schäden wissen. Wir kalkulieren diese als Planer der Instandsetzung bereits im Rahmen der Kostenberechnung mit ein. Das ist für uns Routine.

Die Rissbehandlung

Die Art der Rissbehandlung ist immer bauwerksabhängig. Für eine ständig befahrene Brücke mit Schwerlastverkehr bspw. müssen andere Maßnahmen ergriffen werden als an einer Fassade eines Hochhauses. Die Anforderungen an die Tragfähigkeit und die Dichtheit eines Bauteils erfordern unterschiedliche Sanierungsschritte. Die Frage, ob ein Riss elastisch oder kraftschlüssig verpresst werden muss, legen wir fest. Auf der Baustelle kümmern wir uns auch darum, dass alles richtig umgesetzt wird.

Meine TIPPs:

Verschaffen Sie sich Sicherheit. Im Rahmen einer Bauwerksdiagnostik durch einen Sachkundigen Planer für Betonsanierung werden Bauschäden umfassend beurteilt. Dabei werden die jeweiligen Anforderungen an das Bauteil berücksichtigt. Für die Dichtheit einer Bodenplatte - z.B. bei einer Weißen Wanne - gelten andere Voraussetzungen als für einen Unterzug. Jährliche Inspektionen zeigen den Grad von auftretenden Veränderungen auf.

Vereinbaren Sie mit mir einen kostenneutralen Erstberatungstermin vor Ort.

Riss führt an Bewehrungsstäben entlang. Foto: SiB[/caption]

In feinen Rissen setzt sich sehr gerne Feuchtigkeit ab. Dabei ist nicht entscheidend, ob sich der Riss durch das ganze Bauteil zieht. Wenn der Riss bis zur Bewehrung reicht, sucht sich das Wasser seinen Weg entlang der Bewehrungsstäbe. Neben einer deutlichen Erhöhung der Korrosionsgefahr der Bewehrungsstäbe sorgt ein eventuelles Miteintreten von stahlaggressiven Stoffen wie Tausalze für eine weitere Folgeschädigung: die Lochfraßkorrosion. Die Stahleinlagen werden regelrecht „angefressen“ (s.a. „Huckepack-Transport – ins Bauwerk mitgetragene Chloride“ oder „Lackschäden am Fuhrpark in Tiefgarage — Rostwasser sorgt für Ärger“). Das sind Ausgangslagen, die die Standsicherheit des Bauwerks beeinträchtigen. Deswegen beraten und informieren wir als Bauingenieure unseren Bauherrn bereits im Vorfeld ausführlich.

Versteckte Kosten hinter einem Haarriss

An mit Farbe angelegten Betonwänden sind Risse oft gar nicht oder nur minimal sichtbar. Das ist bspw. häufig in Parkhäusern oder Tiefgaragen der Fall. Erst wenn im Rahmen einer Betonsanierung die Oberfläche des Bauteils mit Höchstdruckwasser- oder Sandstrahlen entfernt wird, zeigt sich das Ausmaß der Schädigung. Das Beitragsbild zeigt den Unterschied zwischen sichtbarem Oberflächenriss und die sich ins Bauteilinnere ausweitende Trennung im Betongefüge. Dass eine solche Risstiefe viel Material und Arbeitszeit von Fachkräften „schluckt“, ist nachvollziehbar. Mit der häufig vertretenen Empfehlung, ein Farbanstrich würde doch bei solch feinen Oberflächenrissen reichen, ist der Bauherr schlecht beraten, bedenkt man der oben beschriebenen, sich ausweitenden Folgeschäden. Sie sind bei der Budgetplanung auf der sicheren Seite, wenn Sie um solche „unsichtbaren“ Schäden wissen. Wir kalkulieren diese als Planer der Instandsetzung bereits im Rahmen der Kostenberechnung mit ein. Das ist für uns Routine.

Die Rissbehandlung

Die Art der Rissbehandlung ist immer bauwerksabhängig. Für eine ständig befahrene Brücke mit Schwerlastverkehr bspw. müssen andere Maßnahmen ergriffen werden als an einer Fassade eines Hochhauses. Die Anforderungen an die Tragfähigkeit und die Dichtheit eines Bauteils erfordern unterschiedliche Sanierungsschritte. Die Frage, ob ein Riss elastisch oder kraftschlüssig verpresst werden muss, legen wir fest. Auf der Baustelle kümmern wir uns auch darum, dass alles richtig umgesetzt wird.

Meine TIPPs:

Verschaffen Sie sich Sicherheit. Im Rahmen einer Bauwerksdiagnostik durch einen Sachkundigen Planer für Betonsanierung werden Bauschäden umfassend beurteilt. Dabei werden die jeweiligen Anforderungen an das Bauteil berücksichtigt. Für die Dichtheit einer Bodenplatte - z.B. bei einer Weißen Wanne - gelten andere Voraussetzungen als für einen Unterzug. Jährliche Inspektionen zeigen den Grad von auftretenden Veränderungen auf.

Vereinbaren Sie mit mir einen kostenneutralen Erstberatungstermin vor Ort.

Der Weg zur zitierten Studie: https://news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/2017-06-22-psychologie-wie-menschen-schaeden-gebaeuden-wahrnehmen SFB 837 „Interaktionsmodelle für den maschinellen Tunnelbau

Unser Auftraggeber machte bei Vergabe des Planungsauftrags richtig Druck. Verständlich, denn Lackschäden am Fuhrpark eines Mieters, ein Finanzinstitut, sorgten für reichlich Ärger. Rostiges Wasser bahnte sich seinen Weg durch die Tiefgarage und tropfte auf die parkenden Firmenfahrzeuge. Das Entfernen der Lackschäden verursachte erhebliche Kosten. Die baulichen Ursachen für dieses Problem sind beseitigt – darum haben wir uns gekümmert.

Marode Fugen in einer Parkebene. Foto SiB[/caption]

Die alten Fugen waren marode und undicht. Der altersbedingte Verschleiß oder Fehler beim Einbau führten ebenfalls zu Undichtigkeiten. Die von außen eindringende oder von Fahrzeugen eingeschleppte Feuchtigkeit konnte sich so leicht seinen Weg durch die Stahlbetonkonstruktion des Parkgebäudes bahnen. Auch dieses Problem ist mittlerweile beseitigt. Die für die Beanspruchungen eines Parkgebäudes notwendigen Fugenkammern und –masse haben wir festgelegt und den fachgerechten Einbau überwacht. Diese kritischen Schnittstellen zwischen den einzelnen Bauteilen sind auch wieder dicht!

Wir sind 30 Jahre als Spezialist in der Sachkundigen Planung und Überwachung von Betonsanierungen tätig. Immer wieder erleben wir, dass schwere Schädigungen im Inneren der Betonkonstruktion voranschreiten, ohne dass von außen das Ausmaß der Problematik sichtbar ist. Je länger die Beseitigung der Schadensursachen hinaus gezögert wird, desto aufwändiger und damit kostenintensiver wird die Sanierung für den Bauherrn.

Deswegen mein TIPP:

Veranlassen Sie das regelmäßige Prüfen Ihrer Parkbauten. Ansprechpartner ist aufgrund der geforderten Erfahrung bei Stahlbetonbauwerken der Sachkundige Planer für Betoninstandsetzungen. Für Brückenbauwerke gilt ein jährliches Prüfintervall – dies ist auch bei Parkbauten empfehlenswert.

Marode Fugen in einer Parkebene. Foto SiB[/caption]

Die alten Fugen waren marode und undicht. Der altersbedingte Verschleiß oder Fehler beim Einbau führten ebenfalls zu Undichtigkeiten. Die von außen eindringende oder von Fahrzeugen eingeschleppte Feuchtigkeit konnte sich so leicht seinen Weg durch die Stahlbetonkonstruktion des Parkgebäudes bahnen. Auch dieses Problem ist mittlerweile beseitigt. Die für die Beanspruchungen eines Parkgebäudes notwendigen Fugenkammern und –masse haben wir festgelegt und den fachgerechten Einbau überwacht. Diese kritischen Schnittstellen zwischen den einzelnen Bauteilen sind auch wieder dicht!

Wir sind 30 Jahre als Spezialist in der Sachkundigen Planung und Überwachung von Betonsanierungen tätig. Immer wieder erleben wir, dass schwere Schädigungen im Inneren der Betonkonstruktion voranschreiten, ohne dass von außen das Ausmaß der Problematik sichtbar ist. Je länger die Beseitigung der Schadensursachen hinaus gezögert wird, desto aufwändiger und damit kostenintensiver wird die Sanierung für den Bauherrn.

Deswegen mein TIPP:

Veranlassen Sie das regelmäßige Prüfen Ihrer Parkbauten. Ansprechpartner ist aufgrund der geforderten Erfahrung bei Stahlbetonbauwerken der Sachkundige Planer für Betoninstandsetzungen. Für Brückenbauwerke gilt ein jährliches Prüfintervall – dies ist auch bei Parkbauten empfehlenswert.